車いすバスケ女子の国際大会「大阪カップ」で広がる温かな交流

寄稿:早川忠宏(Sports PR Japan株式会社)

「オージー! オージー!」。Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)の高いスタンドから子どもたちの声援がオーストラリアの選手たちに降り注ぐ。

「2025国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会(通称・大阪カップ)」の初日に当たる2月14日、日本代表とオーストラリア代表が対戦した開幕戦のスタンドには活気があった。カナダ代表、タイ代表も加えた4チームで争う、日本国内唯一の女子車いすバスケットボール国際大会である。2000年シドニーパラリンピックで車いすバスケットボール日本選手団総監督を務めていた高橋明氏(当時、大阪市障害者福祉・スポーツ協会職員)らが、その人脈を生かして、2003年に男子大会として始まり、2007年から女子大会となった。20年以上続いている。

国際親善の輪を広げる学校交流

大会名にある「国際親善」は、代表チーム同士のことだけを指しているわけではない。子どもたちが海外の選手を応援する温かい雰囲気に包まれている。長年にわたり、開幕前の2日間に出場チームの選手が大阪市内8区の小中学校、計8校を訪問して交流を深めている。そこで触れ合った選手たちのプレーを見つめていた。金曜日のこの日は小中高と事業所を合わせて27団体からの2276人を含む、3144人が来場。入場は無料で、土日には一般来場者も多く、3日間で前年比微増の8086人を集めた。

試合の合間には、コート横のチャレンジコーナーで車いすに乗ってシュートを打つ体験もでき、肢体不自由のある小中高生が各国の代表選手から特別レッスンを受ける時間もあった。試合を終えたオーストラリア代表のシェリー・マセソン選手は「ここに来てプレーできることがすごくうれしいです。それはやっぱり、子どもたちの応援が非常にたくさんあることです」と大きな笑顔を見せた。

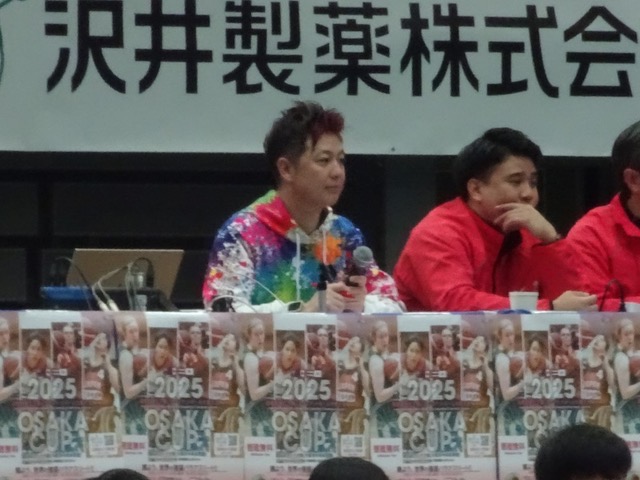

取り残される人をつくらないMC

この雰囲気づくりの中心にいるのが、音楽・タレント活動も行っている場内MCの「たつを」さん。「まじめでかっこよくではなく、わっと盛り上げるタイプのMCを探していたようで声をかけられました」。2020年から担当している。この日は、子どもたち以上に目立っていた引率の先生をいじって、スタンドを沸かせた。

プロのバスケットボールチームでの経験は長く、大阪エベッサで10年、今もBリーグのアルバルク東京で試合会場を盛り上げる。「車いすバスケは競技としておもしろいもの。ハンディキャップがある方がやる、というイメージは絶対に与えたくないので、表現にはすごく気を使っています」。Bリーグが今ほど人気がなかった時代を知っているだけに、車いすバスケットボールを初めて見る人がいることを考慮し、前半は細かく何が起きたかやルールを伝える。また、国際親善という主旨を踏まえ、日本戦でも日本の守備を「ディフェンス!」と声を出して応援するのではなく、敢えて相手チームを応援する形にしている。

タイムアウトなどで間が空くと、場内スクリーンには配布されたハリセンを鳴らす応援を促す動画が流れた。立っている人も車いすに乗っている人も並んでいて、振り付けは簡単だ。「取り残される人をつくりたくなかったんですよ」とたつをさんは言う。「スタッフの方の温かいエネルギーを、僕も感じているし、選手にも伝わっているでしょう」と、やさしく笑った。

長年障がい者スポーツを取材してきた山口一朗氏が大会事務局長に

この大会は、一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟(JWBF)、社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会、大阪市の三者が主催している。事務局長を務めるのは、同協会の障がい者スポーツ振興部スポーツ振興室長の山口一朗氏。毎日新聞の記者として「パラスポーツ」という言葉も一般的でなかった1990年代から、この分野に情熱を注いできた。昨年7月に、取材先でもあった同協会に転職。前回の大阪カップでは事務局次長を務め、今回初めて事務局長となった。

「学校交流は、選手も子どもたちも本当に楽しみにしている特別な時間」と語る。大阪市は24区あり、例年、4カ国の選手たちを8区の8つの小中学校に振り分けて訪問している。今回、希望する学校は二十数校に及んだが、この地域親善交流会を主催する大阪市があらかじめ設けた選考基準に基づき、8校を選んだ。

タイ代表は13日朝に到着したにもかかわらず、そのまま午後には学校訪問を実施。同行した山口氏は、「初めて障がいのある人に触れる子どもたちも多い。キラキラした目で見つめ、こちらも胸が熱くなった」と振り返る。

山口氏がパラスポーツに関心を持ち始めたのは、1993年から4年間勤務した毎日新聞奈良支局で障がい福祉施設「たんぽぽの家」が拠点となって開いていた音楽・アートイベントを度々取材したのがきっかけだった。ある時、音楽イベントの中心人物に、「障がい者のスポーツもあるんですか」と問いかけたところ、障がい者野球チームを紹介された。その後、自身も激しい腰痛で日常生活に支障をきたす経験をし、「体の不自由な人々にとって、世の中はどれほど大変なのか」と痛感。記者として「ペンの力で変えられないか」と模索するようになった。長野冬季パラリンピックを前に、大阪から東京や横浜へ足を運び、パラスポーツ関係者への取材を行ったこともある。

1998年、大阪運動部に所属していた際、歌手の桑名正博さんが健常者も参加できる車いすバスケットボールチームを結成したことを記事にした。この時、大阪市長居障害者スポーツセンターの高橋明氏と出会い、以降も新聞がパラスポーツを取り上げる機会が少ない時代に、何度も連絡を取り合い、記事を執筆してきた。

20年以上続くこの大会の歴史の重みも感じている。「日本代表女子の強化として、大事な大会。今回はロサンゼルス・パラリンピックを視野に、日本の若手が多く出場し、オーストラリアやカナダの若手と直接プレーした」

また、選手たちにとっても、子どもたちとの交流は大きな意味を持つ。毎日新聞社オリンピック・パラリンピック室にいた時に、英国代表のロビン・ラブ選手が「子どもたちは言葉が通じなくても笑って、一生懸命応援してくれる」などとオンライン取材で語っていたことを思い出す。昨年、大阪カップに英国代表が出場した際、立場の変わった山口氏は関西国際空港でラブ選手と対面。「ナイストゥ・シー・ユー・アゲイン(また会えてうれしいです)」と声をかけると、相手も覚えていてくれたことに驚いた。

大会存続への課題と展望

事務局長の立場としては、大会を継続することこそが、最も重要だと考えている。そのため、運営は自前のスタッフを中心に行い、費用を抑える工夫をしてきた。今大会も、JWBFの分担金や個人からの寄付などを除き、約2500万円の運営費の大部分をスポンサーの支援で賄った。しかし、物価や人件費の高騰が続く中、財源確保は大きな課題となる。現在は、新規スポンサーの開拓に加え、助成金や補助金を活用したいと取り組み始めている。

さらに、もう一つの大きな課題が会場問題だ。2027年から2028年には、長年使用してきた施設が大規模改修に入る予定であり、新たな会場を確保しなければならない。車いすに対応した観客席付きのスポーツ施設を見つけるのは容易ではないが、選手が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることが不可欠だ。

大阪カップの注目度はある程度あるが、単なる一大会にとどまらず、これを契機に他の車いすバスケットボール大会や障がい者スポーツセンターへの関心が広がることを期待している。「(事務局次長から事務局長に)立場が変わったせいかもしれませんが、今年の大会は昨年よりも賑やかだったと感じました」と山口氏。この活気を絶やさぬよう、今回の反省を活かし、来年の大会準備は5月ごろから本格的にスタートする予定だ。

写真/Sports PR Japan株式会社